콘텐츠 영역

동쪽바다 을릉도엔 언제부터 사람이 살았을까?

사람이 살지 않는 땅은 의미가 없다. 우리가 살아온 삶은 시간으로 보면 역사이고, 공간으로 보면 땅이다. 사람이 없는 땅은 자연 그 자체로 남지만 사람이 살게 되면 그 땅은 새로운 생명을 얻게 된다. 울릉도와 독도에 사람이 언제부터 살아왔는가를 살펴보는 일은 그래서 중요한 의미를 갖는다.

울릉도에 관한 가장 오래된 기록은 위나라의 위지(魏志)에서 찾을 수 있는데 삼국지 위지동이전 옥저조에 간단한 기록이 전해온다. 이때는 조조, 유비, 관우, 장비, 제갈공명 등 천하의 영웅들이 위, 촉, 오 삼국을 형성하고 서로 다투던 시기다.

서기 244년 위나라의 장수 관구검이 1만의 군사를 이끌고 고구려를 공격해왔다. 관구검은 고구려 동천왕의 군사 2만과 싸우다가 6천의 군사를 잃는 등, 처음에는 힘들게 싸워야 했다. 그러나 결국 고구려 군대에 승리하고 수도 환도성까지 함락시켰다. 동천왕은 남옥저(지금의 함남 남부 지역)까지 쫓겨 갔으나 밀우와 유유 등 장수들의 활약으로 위기를 넘겼다.

고구려 환도성을 함락한 관구검은 현도군의 태수 왕기에게 동천왕을 남옥저까지 추격하도록 했다. 남옥저에 들어간 왕기는 동천왕이 어디로 갔는지 조사하기 시작했다.

이 때 울릉도로 추정되는 섬이 등장한다.

동해바다 근처까지 도착한 왕기는 지방 사람에게 물었다.

“바다 동쪽에도 사람이 사느냐?”

그 지방의 한 늙은이가 이렇게 말했다.

“언젠가 풍랑을 만나 동쪽 바다 한 가운데 있는 어떤 섬에 도착한 적이 있었습니다. 그 섬에는 사람이 살고 있었지만 말이 잘 통하지 않았습니다. 섬에 사는 사람들은 매년 칠월이 되면 나이 어린 처녀를 골라 바다에 빠뜨리는 풍습이 있다고 들었습니다.”

늙은이가 말한 ‘동쪽 바다 가운데 섬’은 어디를 말하는 것일까? 이에 대해 일본인 역사학자 이케우치 히로시 박사는 “그 섬은 틀림없이 울릉도를 가리키는 것이며, 이 기록은 울릉도에 관한 가장 오래된 것”이라고 주장한다. 동쪽 바다 가운데 사람이 살고 있는 섬은 울릉도 외에는 없기 때문에 그렇게 생각하는 것도 무리는 아니다.

을릉도

이 같은 기록은 울릉도의 고분과 유물에서도 입증된다. 울릉도에는 수백 기의 고분들이 있었던 것으로 알려지고 있다. 개척 당시 울릉도에 들어간 주민들의 증언으로 볼 때 수백 기의 고분이 원형대로 남아 있었던 것으로 보인다. 1882년에 울릉도를 순찰한 이규원 검찰사의 ‘울릉도 검찰일기’에 대황토구미(지금의 태하동)에서 수십 개의 고분을 보았다는 기록이 있다.

그러나 개척을 전후해서 주민들은 물론 일본인들까지 고분을 모조리 뒤지고 부장품을 훔쳐갔다. 뿐만 아니라 개간 등으로 대부분의 고분이 허물어졌다. 현재 형태를 분간할 수 있는 고분은 수십 기에 불과하다.

1957년 울릉도 고분을 조사한 김원룡 교수팀의 보고 ‘국립박물관 고적 조사보고 제4책’에 의하면 울릉도에서 모두 87기의 고분이 발견됐다고 한다. 그중에는 이미 완전히 파괴되어 없어진 것도 있어 울릉도의 고분은 100기를 훨씬 넘었을 것으로 추측되고 있다. 1981년 봄에는 저동초등학교 운동장 확장공사 때 동북편 산기슭에서 지하 2m 정도에 묻혀 있던 고분 1기와 부장품인 토기 5점이 발굴되기도 했다.

고분의 분포 상황은 북면 현포동에 38기, 천부동에 3기, 죽암에 4기, 서면 남서동에 37기, 남양동 2기, 태하동에 2기, 사동에 1기 합계 87기가 있는 것으로 되어 있다. 그러나 파괴가 계속되어 이제는 멀쩡한 고분을 찾기 힘들 정도다.

이들 고분의 외형은 적석총과 비슷하며 내부는 석곽으로 되어있다. 내부의 길이는 5~7m, 높이는 1.5~1.6m, 폭 1.2~1.5m 정도다. 고분 내부는 입구가 좁고 차차 넓어지다가 중앙부를 지나 후미로 갈수록 다시 좁아지고 있다.

울릉도에서 발견된 토기는 김해식 토기와 비슷하면서도 약간의 차이가 있다. 김해토기 특유의 평형선이 옆으로 돌아간 문양이 있지만 글자는 없으며 인화문신라토기(印花文新羅土器)와 함께 나오고 있다.

김원룡 교수는 1957~1963년에 걸쳐 울릉도를 조사하고 ‘울릉도(1964년)’란 보고서를 내놓았다. 이 보고서에 따르면 울릉도에서 발견되는 유적 유물 가운데 삼국시대 것은 전혀 발견되지 않았다고 한다. 보고서는 또 적석총과 토기 등으로 볼 때 통일신라 초기인 대략 7세기부터 사람이 살기 시작한 것으로 결론 내리고 있다.

그런데 최근 조사연구결과 전혀 다른 결론들이 등장하고 있다. 영남대학교 김윤곤 교수는 “최근 조사 보고에서 울릉도 무문토기는 본토의 철기시대 전기 말경(기원전 300년경), 아무리 늦어도 기원 전후의 전형적인 무문토기로 볼 수 있다는 고고유물학적 연구 성과가 나왔다”고 밝힌다. 김 교수가 인용한 연구 성과는 ‘울릉도 지표조사 보고서(서울대박물관 학술총서6)’이다. 이 자료는 ‘토기는 무문토기, 신라토기, 적갈색 토기 등 3가지가 있다. 무문토기는 기원전 3세기경의 것이고, 신라토기는 6세기 중엽으로 추정된다’고 적고 있다.

이처럼 울릉도에서 기원전 유물과 신라토기가 발견됨으로써 신라 장군 이사부에 대한 기록이 고고학적인 면에서도 힘을 받게 되었다. 그렇다면 이사부가 정복했다는 우산국 사람들은 어떤 사람들일까? 학자들은 그들이 한반도 해안지방에서 건너간 사람들이라고 추정하고 있다.

김원룡 교수는 “이사부 이전에는 경상도 쪽의 토기가 퍼져있는 것을 알 수 있다. 이로 볼 때 울릉도는 문화적으로 신라문화권의 일원이었다고 생각된다”고 말한다.

어쨌든 지금까지의 연구결과를 종합해보면 우산국은 오늘날 울릉도와 독도를 포함한 도서지역과 이를 둘러싼 바다를 무대로 한 국가였으며, 이 나라는 무문토기와 철기문화 등을 더욱 발전시켜 동해안 일대를 장악하는 해상왕국으로 군림해왔다는 것을 추정해볼 수 있다.

이처럼 울릉도부터 살피는 것은 독도와 울릉도를 분리시켜 생각할 수 없기 때문이다. 울릉도에 사람이 살았다는 것은 독도에도 사람이 드나들었다는 것을 의미한다. 울릉도와 독도는 눈으로 볼 수 있는 거리, 즉 가시거리(可視距離)내에 있기 때문이다.

김성호 : 한국외국어대학교에서 ‘독도연구회’와 인연을 맺었다. 1988년 울릉도-독도 뗏목 탐사를 시작으로 수차례에 걸쳐 독도를 탐사하고, 독도를 주제로 한 각종 전시회를 진행했다. 1993년에는 독도의용수비대 창설 40주년 기념행사, 2005년에는 독도폭격사건 희생자 위령제를 진행했다. 주요 저서로 <재미있는 대학여행>, <한국의 만화가 55인> 등이 있고, 공저로 <친일변절자 33인>, <부끄러운 문화답사기> 등이 있다.

삼국지 위지동이전서 가장 오래된 기록 남아

울릉도에 관한 가장 오래된 기록은 위나라의 위지(魏志)에서 찾을 수 있는데 삼국지 위지동이전 옥저조에 간단한 기록이 전해온다. 이때는 조조, 유비, 관우, 장비, 제갈공명 등 천하의 영웅들이 위, 촉, 오 삼국을 형성하고 서로 다투던 시기다.

|

| 알봉분지 |

서기 244년 위나라의 장수 관구검이 1만의 군사를 이끌고 고구려를 공격해왔다. 관구검은 고구려 동천왕의 군사 2만과 싸우다가 6천의 군사를 잃는 등, 처음에는 힘들게 싸워야 했다. 그러나 결국 고구려 군대에 승리하고 수도 환도성까지 함락시켰다. 동천왕은 남옥저(지금의 함남 남부 지역)까지 쫓겨 갔으나 밀우와 유유 등 장수들의 활약으로 위기를 넘겼다.

고구려 환도성을 함락한 관구검은 현도군의 태수 왕기에게 동천왕을 남옥저까지 추격하도록 했다. 남옥저에 들어간 왕기는 동천왕이 어디로 갔는지 조사하기 시작했다.

이 때 울릉도로 추정되는 섬이 등장한다.

동해바다 근처까지 도착한 왕기는 지방 사람에게 물었다.

“바다 동쪽에도 사람이 사느냐?”

그 지방의 한 늙은이가 이렇게 말했다.

“언젠가 풍랑을 만나 동쪽 바다 한 가운데 있는 어떤 섬에 도착한 적이 있었습니다. 그 섬에는 사람이 살고 있었지만 말이 잘 통하지 않았습니다. 섬에 사는 사람들은 매년 칠월이 되면 나이 어린 처녀를 골라 바다에 빠뜨리는 풍습이 있다고 들었습니다.”

늙은이가 말한 ‘동쪽 바다 가운데 섬’은 어디를 말하는 것일까? 이에 대해 일본인 역사학자 이케우치 히로시 박사는 “그 섬은 틀림없이 울릉도를 가리키는 것이며, 이 기록은 울릉도에 관한 가장 오래된 것”이라고 주장한다. 동쪽 바다 가운데 사람이 살고 있는 섬은 울릉도 외에는 없기 때문에 그렇게 생각하는 것도 무리는 아니다.

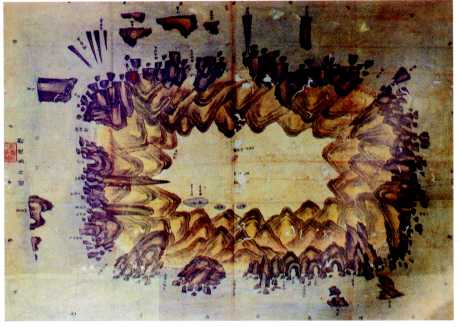

|

| 울릉도 고지도 |

을릉도

이 같은 기록은 울릉도의 고분과 유물에서도 입증된다. 울릉도에는 수백 기의 고분들이 있었던 것으로 알려지고 있다. 개척 당시 울릉도에 들어간 주민들의 증언으로 볼 때 수백 기의 고분이 원형대로 남아 있었던 것으로 보인다. 1882년에 울릉도를 순찰한 이규원 검찰사의 ‘울릉도 검찰일기’에 대황토구미(지금의 태하동)에서 수십 개의 고분을 보았다는 기록이 있다.

그러나 개척을 전후해서 주민들은 물론 일본인들까지 고분을 모조리 뒤지고 부장품을 훔쳐갔다. 뿐만 아니라 개간 등으로 대부분의 고분이 허물어졌다. 현재 형태를 분간할 수 있는 고분은 수십 기에 불과하다.

1957년 울릉도 고분을 조사한 김원룡 교수팀의 보고 ‘국립박물관 고적 조사보고 제4책’에 의하면 울릉도에서 모두 87기의 고분이 발견됐다고 한다. 그중에는 이미 완전히 파괴되어 없어진 것도 있어 울릉도의 고분은 100기를 훨씬 넘었을 것으로 추측되고 있다. 1981년 봄에는 저동초등학교 운동장 확장공사 때 동북편 산기슭에서 지하 2m 정도에 묻혀 있던 고분 1기와 부장품인 토기 5점이 발굴되기도 했다.

고분의 분포 상황은 북면 현포동에 38기, 천부동에 3기, 죽암에 4기, 서면 남서동에 37기, 남양동 2기, 태하동에 2기, 사동에 1기 합계 87기가 있는 것으로 되어 있다. 그러나 파괴가 계속되어 이제는 멀쩡한 고분을 찾기 힘들 정도다.

이들 고분의 외형은 적석총과 비슷하며 내부는 석곽으로 되어있다. 내부의 길이는 5~7m, 높이는 1.5~1.6m, 폭 1.2~1.5m 정도다. 고분 내부는 입구가 좁고 차차 넓어지다가 중앙부를 지나 후미로 갈수록 다시 좁아지고 있다.

울릉도에서 발견된 토기는 김해식 토기와 비슷하면서도 약간의 차이가 있다. 김해토기 특유의 평형선이 옆으로 돌아간 문양이 있지만 글자는 없으며 인화문신라토기(印花文新羅土器)와 함께 나오고 있다.

김원룡 교수는 1957~1963년에 걸쳐 울릉도를 조사하고 ‘울릉도(1964년)’란 보고서를 내놓았다. 이 보고서에 따르면 울릉도에서 발견되는 유적 유물 가운데 삼국시대 것은 전혀 발견되지 않았다고 한다. 보고서는 또 적석총과 토기 등으로 볼 때 통일신라 초기인 대략 7세기부터 사람이 살기 시작한 것으로 결론 내리고 있다.

기원전 3세기 무문토기 · 6세기 신라토기 발견

그런데 최근 조사연구결과 전혀 다른 결론들이 등장하고 있다. 영남대학교 김윤곤 교수는 “최근 조사 보고에서 울릉도 무문토기는 본토의 철기시대 전기 말경(기원전 300년경), 아무리 늦어도 기원 전후의 전형적인 무문토기로 볼 수 있다는 고고유물학적 연구 성과가 나왔다”고 밝힌다. 김 교수가 인용한 연구 성과는 ‘울릉도 지표조사 보고서(서울대박물관 학술총서6)’이다. 이 자료는 ‘토기는 무문토기, 신라토기, 적갈색 토기 등 3가지가 있다. 무문토기는 기원전 3세기경의 것이고, 신라토기는 6세기 중엽으로 추정된다’고 적고 있다.

|

| 남서리 고분 |

이처럼 울릉도에서 기원전 유물과 신라토기가 발견됨으로써 신라 장군 이사부에 대한 기록이 고고학적인 면에서도 힘을 받게 되었다. 그렇다면 이사부가 정복했다는 우산국 사람들은 어떤 사람들일까? 학자들은 그들이 한반도 해안지방에서 건너간 사람들이라고 추정하고 있다.

김원룡 교수는 “이사부 이전에는 경상도 쪽의 토기가 퍼져있는 것을 알 수 있다. 이로 볼 때 울릉도는 문화적으로 신라문화권의 일원이었다고 생각된다”고 말한다.

어쨌든 지금까지의 연구결과를 종합해보면 우산국은 오늘날 울릉도와 독도를 포함한 도서지역과 이를 둘러싼 바다를 무대로 한 국가였으며, 이 나라는 무문토기와 철기문화 등을 더욱 발전시켜 동해안 일대를 장악하는 해상왕국으로 군림해왔다는 것을 추정해볼 수 있다.

이처럼 울릉도부터 살피는 것은 독도와 울릉도를 분리시켜 생각할 수 없기 때문이다. 울릉도에 사람이 살았다는 것은 독도에도 사람이 드나들었다는 것을 의미한다. 울릉도와 독도는 눈으로 볼 수 있는 거리, 즉 가시거리(可視距離)내에 있기 때문이다.

|

김성호 : 한국외국어대학교에서 ‘독도연구회’와 인연을 맺었다. 1988년 울릉도-독도 뗏목 탐사를 시작으로 수차례에 걸쳐 독도를 탐사하고, 독도를 주제로 한 각종 전시회를 진행했다. 1993년에는 독도의용수비대 창설 40주년 기념행사, 2005년에는 독도폭격사건 희생자 위령제를 진행했다. 주요 저서로 <재미있는 대학여행>, <한국의 만화가 55인> 등이 있고, 공저로 <친일변절자 33인>, <부끄러운 문화답사기> 등이 있다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.