[전국] 어느 날 지하철역에서 누군가를 기다리다가 공중전화를 발견했다. 두 대가 나란히 있던 공중전화. 그 중 오른쪽 공중전화의 수화기가 올려져 있었다. 가까이 가보니 60원이 남아 있었다. 기본요금은 시내 3분에 70원, 휴대전화 38초에 70원이다. 200원을 넣고 통화를 하다가 60원이 남은 것. 수화기를 내려놓으면 짤랑하는 소리와 함께 60원이 사라진다.

아마도 마지막 통화자는 다음 사람을 위해 수화기를 올려 두었을 것이다. 암암리에 전해지는, 오래된 예절 중 하나다. 그런데 그 60원은 언제쯤 사용이 될까. 누군가를 기다리는 20분 동안 그 공중전화에는 한 사람도 들르지 않았다.

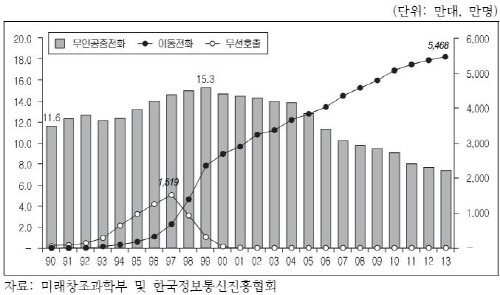

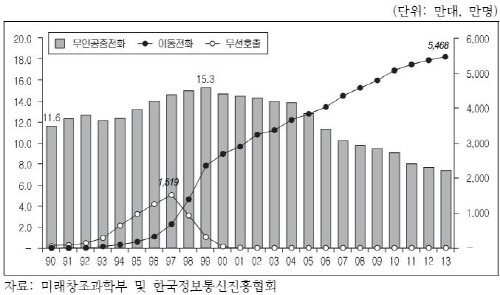

사용자 수만큼 공중전화 대수도 많이 줄었다. 현재 공중전화 운영대수는 7만4천 대 수준이다. 1999년 15만 3천대였던 것을 보면 반 이상 줄어든 것을 알 수 있다. 이런 감소 추세는 휴대전화의 역할이 큰 것으로 보인다. 방송통신위원회의 통계에 따르면 우리나라 이동통신 서비스 가입자 수는 5,500만 명이 넘는다. 이동통신 보급률이 110%에 이른 것이다. 공중전화보다 휴대전화를 이용하는 것이 훨씬 쉬워졌다.

|

| 우리나라의 무인공중전화 운영대수 추이 |

휴대전화가 있으니 반기는 사람이 없는 공중전화, 그 자리를 오롯이 지켜내느라 드는 비용이 만만치 않다고 한다. 2013년(2014년도 예정분) 서비스별 손실보전금은 총 485억 원으로, 2012년 475억 원에 비해 10억 원이 증가했다. 그 중 공중전화 손실보전금은 141억 원에서 165억 원으로 늘었다. 미래창조과학부 관계자는 “공중전화 도서통신·선박무선은 운영·관리 비용 증가 등으로 손실규모가 커져 손실보전금이 증가했다.”고 전했다.

이처럼 과거 호황을 누렸던 공중전화 사업이 큰 손실 때문에 천덕꾸러기 신세로 전락했다. 그 손실을 줄이기 위한 방법 중 하나는 철거라는 주장이 많다. 그런 가운데 철거하지 않고 공중전화를 보존하기 위한 방안도 여럿 진행됐다. 공중전화 박스가 미니도서관·ATM기계·의료 서비스를 합친 복합형 박스로 탈바꿈한 사례들이 대표적인다. 강화유리로 제작한 박스는 ‘세이프 존’이라는 이름까지 얻었다. 그러나 “사용 수익보다 박스를 이용한 광고 수익이 더 높다”는 KT링커스의 말처럼 여전히 적자를 면치 못하고 있는 실정이다.

|

| 지하철역 안 공중전화. 한때 큰 호황을 누렸지만 휴대전화가 등장한 요즘은 큰 손실 때문에 천덕꾸러기 신세로 전락했다. |

그런데 이 같은 적자에도 불구하고 공중전화기가 건재한 이유가 무엇일까. 전기통신사업법 제2조는 모든 이용자가 언제 어디서나 적절한 요금으로 제공받을 수 있는 기본적인 전기통신역무라고 정의하고 있다. 이런 보편적 서비스에는 시내전화, 공중전화, 도서통신, 선박무선서비스, 긴급통신서비스 등이 포함된다. 즉, 공중전화는 기본적으로 국가가 제공하는 서비스의 일환인 것이다.

공중전화는 최소한의 통신수단에 대한 접근이라는 관점에서 OECD 회원국 중 64.7%인 22개 국가가 보편적서비스로 제공하고 있다. 아직까지는 다수의 국가가 공중전화를 기본적인 전기통신 서비스로 인식하고 있는 것이다. 우리나라 역시 전기통신사업법에 따라 시내전화·공중전화·도서통신·선박무선은 KT를 보편적 역무 제공사업자로 지정하고, 서비스 제공과정에서 손실이 발생하면 그 손실 전부 또는 일부를 매출액 300억원 이상인 사업자가 매출액에 비례해 분담하도록 했다.

그래서 공중전화로 인한 손해는 2013년 영업보고서 기준 전기통신분야 매출액 3,000억 원 이상인 KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, SK텔링크 등 20개 사업자가 매출액 비율에 따라 분담하고 있다.

|

| 60원이 남아있는 공중전화. 우리 정부는 최소한의 통신 의무를 위한 보편적 서비스를 계속 유지하겠다는 방침이다. |

세계 각국이 공중전화의 보편적 서비스 자격을 박탈했지만, 미래부는 최소한의 통신 의무를 위한 보편적 서비스를 계속 유지하겠다는 방침이다. 아직 군대라는 특수한 상황이 존재하고 통신사 서버 마비 사태나 긴급 재난 상황에 대비해 공공의 통신이 꼭 필요하다는 이유다.

나상우 정보통신정책연구원 부연구위원은 “이런 상황에서는 공중전화의 이용추이와 대체 서비스의 이용가능성, 공중전화의 보편적 서비스로서의 역할 등을 고려해야 한다.”며 “보편적 서비스로서의 공중전화 제공 의무를 유지하는 것이 적절한지 근본적으로 검토할 필요가 있다.”고 밝혔다.

범죄 영화를 보면, 범죄자는 늘 공중전화를 이용해 협박을 하곤 한다. 그 때문에 공중전화는 영화 속 범죄의 온상처럼 느껴진다. 영화의 한 장면이 될 만큼 일상 속 한 귀퉁이에서 자리를 지켜온 공중전화. 존폐위기라고는 하지만 그 입지는 아직까지 확실한 듯하다. 마지막 통화자가 남긴 60원. 그것에 깃든 마음처럼 누군가를 배려하는 마음이 공중전화의 자리를 지켜주고 있다.

정책기자 임주연(프리랜서) hi_ijy@naver.com

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.