5월 18일은 민주화운동을 기념하는 날이자 광주 시민들에게는 그 어떤 날보다 특별한 날이다. 군사독재에 대항해, 그리고 진정한 민주주의를 위해 수많은 광주 시민들이 피를 흘린 날이다. 그럼에도 5·18 민주화운동은 과거 신군부와 관변 언론 등에 의해 ‘광주소요사태’, ‘광주사태’, ‘폭동’ 등으로 호도되기도 했다.

5·18 민주화운동이 인정받기 시작한 것은 민주화 운동일로부터 8년이 지난 1988년 4월 1일 민주화추진위원회에서 ‘광주민주화운동’으로 정식 규정하면서부터였다.

|

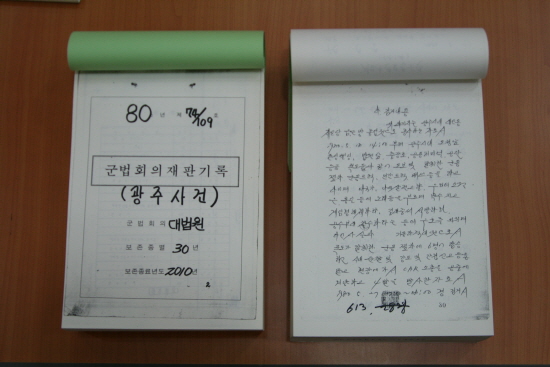

| 당시의 군법재판 자료.(출처=5·18기념문화센터) |

광주에서 태어나 자라온 필자에게 5·18 민주화운동은 과거의 일이 아니다. 지금도 그때의 일로 외상 후 트라우마를 겪고 있는 시민도 있고 그때 다친 상처나 장애를 안고 살아가는 시민도 있다.

광주에 사는 수많은 시민이 목격자이며 참여자였다. 5·18 민주화운동의 참상은 누군가를 찾아갈 필요도 없이 아버지의 말, 어머니의 말만 들어도 그 자리에 있는 것처럼 생생한 증언이 흘러나온다.

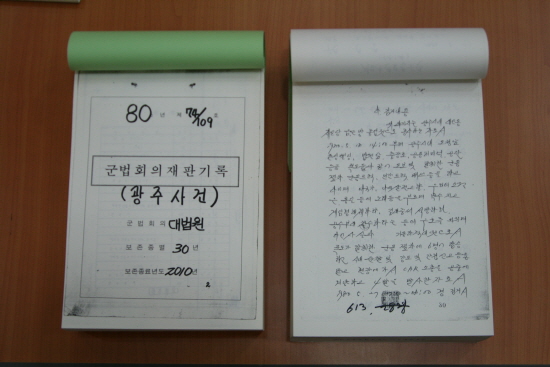

|

| 5·18 당시의 생생한 현장을 보여주는 사진이다.(출처=5·18 민주화운동 기록관) |

5·18 민주화운동은 처음부터 무력시위를 한 것은 아니었다. 신군부를 중심으로 한 집권세력이 국민을 억압하려는 상황에서 이뤄진 공수부대 중심의 무력진압이 학생과 시민의 분노를 유발했고 진압의 강도가 높아짐에 따라 자연스럽게 시민들의 무력저항으로 발전했다.

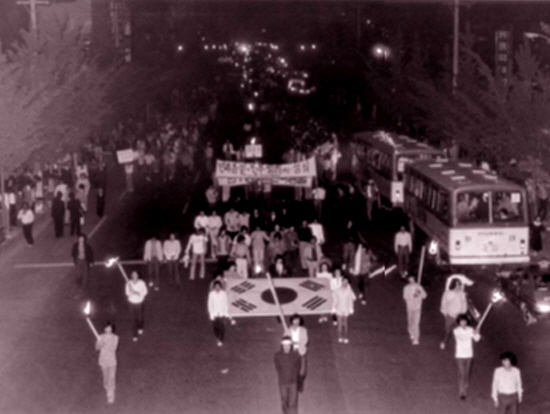

광주민주화운동은 학생시위에서 시민봉기로 다시 무력항쟁으로 상승되었다. 5월 13일 서울에서의 가두진출에 자극을 받은 광주의 대학생들은 14일과 15일 가두에 진출하였고, 5월 16일, 다른 지역에서는 소강국면에 접어들었으나 광주에서는 야간에 횃불시위가 감행되었다.(한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

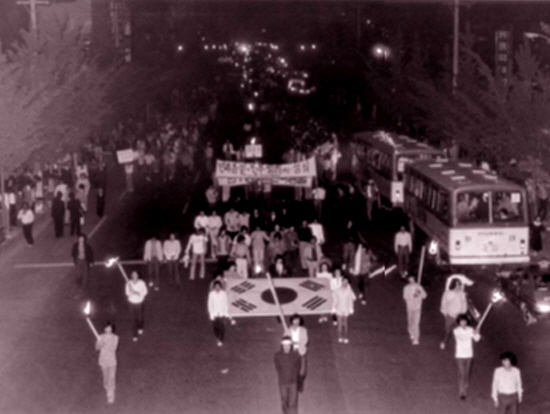

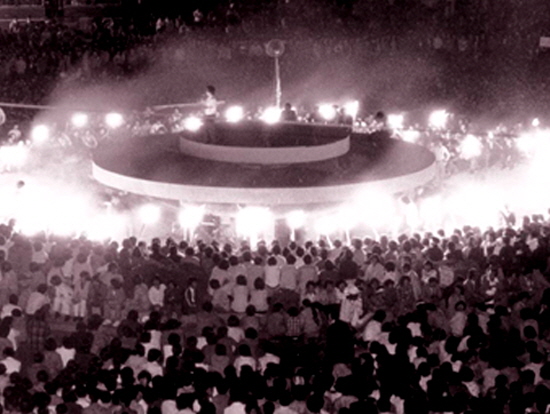

|

| 광주는 야간에 구 전남도청의 분수대에서 횃불시위를 진행하였다.(출처=5·18 민주화운동 기록관) |

어머니는 그때를 생각하면 너무 무섭다고 말한다. 창 밖에서는 총성이 수없이 울려 퍼졌고 창문 밖으로 흘낏 내다보면 피 흘리는 청년들이 가득이었다고 한다. 그렇게 민주주의를 위해 수많은 청년들이 역사의 현장으로 쏟아졌던 것이다.

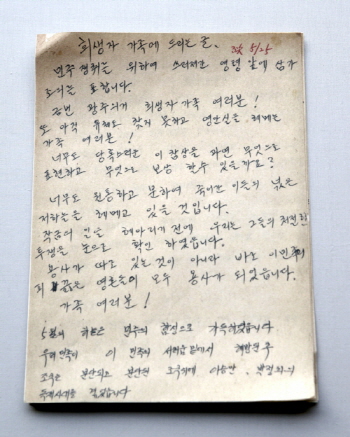

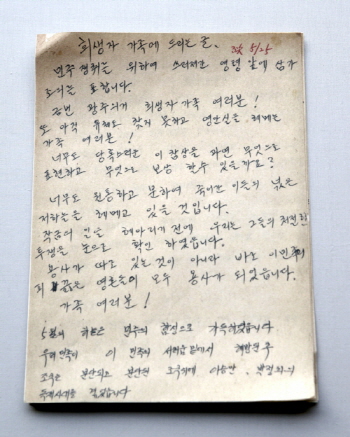

|

| 당시 희생자 가족에게 전하는 글.(출처=5·18기념문화센터) |

5·18은 대한민국의 민주주의가 정착되기 시작하면서 점차 그 가치를 인정받고 있다. 먼저 광주항쟁은 한국에서의 미국의 역할에 대한 인식의 변화를 가져온 계기가 되었다. 다음으로 민주주의의 진전을 가져왔다. 마지막으로 그동안 각종 지배구조에 억눌려있던 일반 시민들에게 주인의식을 고양시키는 계기가 되었다는 점이다.(5·18기념문화센터)

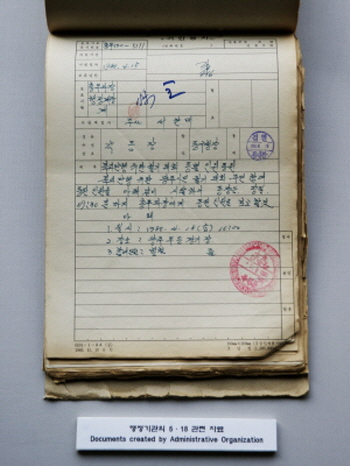

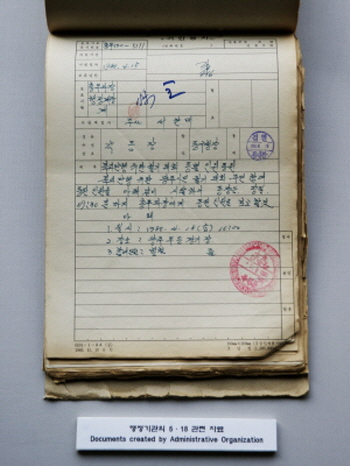

|

| 당시에 남아있는 5·18관련 행정 기록.(출처=5·18기념문화센터) |

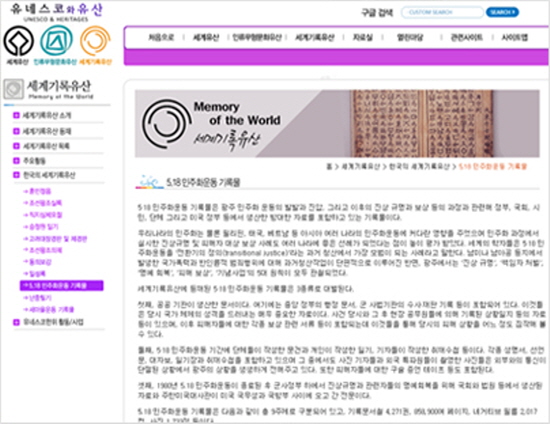

자신과 가족의 생명을 지키기 위해 불의한 국가권력에 저항했던 광주시민들의 희생정신은 유네스코 세계기록유산으로 등재되기도 했다. 유네스코는 2011년 5월 25일 5·18 민주화운동 기록물의 세계기록유산 등재를 최종 발표했다.

|

| 5·18 민주화운동 기록물은 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다.(출처=5·18기념문화센터) |

과거에는 그저 ‘폭동’ 쯤으로 여겼던 사람들도 이제는 5.18이 어떤 운동이었는지 알고 있다. 특히나 이번 5·18 민주화운동 기념일은 촛불 집회와 평화적인 정권교체로 그 민주주의가 활짝 꽃피운 가운데 열리는 것이라 더 뜻 깊다.

.jpg) |

| 광주에서 열리는 37주년 5·18 기념행사이다. |

광주 시민들은 자신들이 일궈낸 민주주의를 자랑스러워하면서도 그 민주주의가 대한민국에 성공적으로 정착해가는 모습에 자기의 일처럼 좋아했다. 그 덕인지 매년 5·18 민주화운동 기념행사가 열리지만 올해는 더욱 풍성하고 들뜬 분위기를 보인다.

옛 전남 도청 터에서는 5·18 민주화운동 기록물 전시가 한 달 동안 이루어지고 민주화운동 기록관에서는 민주화운동의 순간순간을 담아낸 기록들이 후손들에게 그때의 정신을 보여준다.

|

| 5·18 민주화운동 기록관 모습. |

오늘, 5월 18일. 광주 시민들의 민주주의를 향한 열망을 기억하고 그들의 희생을 기리는 날이 되었으면 한다.

대한민국 정책기자단 류태종 rtg0212@naver.com

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

.jpg)